新课标下语文学科活动的实践研究

宗晶

摘要:在新课标背景下,探索学习方式的变革。通过语文综合性学科实践活动,创设真实情境,提出驱动型问题,引起思维激荡,培养学生的高阶思维,培育学科核心素养,让学生成为学会学习的学习者。

关键词:学科活动;情境性;实践性;综合性

在新课标背景下,进行单元整体教学时,如何让学生走向学科的纵深,而不是由老师演绎学科的本质,这是我们需要思考的问题。学科实践活动是一个很好的学习载体,引导学生完成综合性学习任务,从做中学,从同伴中学,从反思中学,从而学会学习。《义务教育语文课程标准》(2022年版)提出“义务教育语文课程内容主要以学习任务群组织与呈现。设计语文学习任务,要围绕特定学习主题,确定具有内在逻辑关联的语文实践活动。语文学习任务群由相互关联的系列学习任务组成,共同指向学生的核心素养发展,具有情境性、实践性、综合性。”[1]

一、创设真实情境,设计学习任务

《义务教育语文课程标准》(2022年版)提出“增强课程实施的情境性和实践性,促进学习方式变革”,“从学生语文生活实际出发,创设丰富多样的学习情境,设计富有挑战性的学习任务,激发学生的好奇心、想象力、求知欲,促进学生自主、合作、探究学习” 。“教学建议”部分要求“创设真实而富有意义的学习情境、凸显语文学习的实践性” ,等等。[2]

在学习《一滴水经过丽江》这篇游记散文的时候,我们创设了这样的情境,并布置了相应的任务。暑假在即,为了能让学生在假期饱览祖国大好河山,增长见闻,获得丰富的体验。学校开展了“我的足迹,我的祖国”文旅嘉年华活动,我们班选择了其中一个美丽的城市——丽江,以“我为丽江代言”为主题,向全校师生宣传丽江的自然风光、人文风情、历史底蕴、民风民俗、文物古迹及当代风貌。

本篇课文是统编语文教材八年级下册第五单元“游记散文”中的一篇自读课文,属于“文学阅读与创意表达任务群”。该单元教学要求是,“要了解游记的特点,把握作者的游踪、写景的角度和方法,并揣摩和品味语言,欣赏、积累精彩语句。”本文的难点是作者对于丽江独到的见解与深邃的思考,这一点并不能通过以往补充资料的方式对学生进行有效的辅助,同时又是自读课文,尤其需要老师来设计有效的活动,让学生通过自主学习、实践探究,梳理“所至”,欣赏“所见”,才能深入体会作者的“所感”,从而获得自己对这篇游记独特的审美创造与情感体验。

通过小组合作、自主学习的方式,完成以下两个任务。

1.自读课文,圈画文中出现的地名、事物名,在彩纸上绘制出丽江旅游路线图。

2.细度课文,合作探究,选择一处印象最为深刻的地方,完成本组的丽江宣传文案。

我是一滴水,

我来自 ,

我到了 ,

我看到 ,

我感到 ,

这是一个 的丽江。

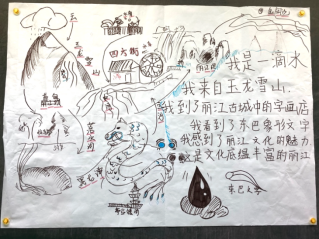

图1学生作品示例——文化底蕴丰富的丽江

图1这组同学演绎了“一滴水”的前世今生,由云至雨,描绘了构成丽江的几条河流,包括浓墨重彩的黑龙潭,以及当地的东巴象形文字——“水”,还有游览丽江的“蓝色眼睛们”和“黑色眼睛们”。特别关注到了丽江的文化,他们的宣传文案是:“我是一滴水,我来自玉龙雪山,我到了丽江古城的字画店,我看到了东巴象形文字,我感到了丽江文化的魅力,这是文化底蕴丰富的丽江。”

学生通过绘制路线图及撰写宣传文案并分组汇报展示,演绎了“一滴水”的前世今生,由云至雨,描绘了构成丽江的几条河流,包括浓墨重彩的黑龙潭,以及当地的东巴象形文字——“水”,还有游览丽江的“蓝色眼睛们”和“黑色眼睛们”。

《北京市义务教育语文学科教学指导意见》提出“从学生的真实问题出发,围绕单元教学中的关键问题,设计真实、丰富的语言运用情境及学习任务。情境创设要结合学生已有经验,真实的社会生活,未来学习内容,促进学生展开持续、深入的思维活动,推动学习方式的变革。基于教材的学习主题、学习资源,联系学生的学习生活、社会生活,设计以语言运用为核心的学习问题或学习任务,指向学生的核心素养发展。”[3]通过一幅游览路线图,和一则丽江宣传文案,这两个课堂实践活动,明确小组分工,充分调动学生的积极性,展现学生阅读、绘画、写作及表达等综合能力。

表1小组分工

学生A | 细读文本,梳理“一滴水”的所至、所见。 |

学生B | 画游览图,展现“一滴水”的游览踪迹。 |

学生C | 撰写文案,写出“一滴水”印象最深的所感。 |

学生D | 讲解分享,展示本组合作探究的实践成果。 |

不仅充分细读了文本,理清了游踪,还进行了较为深入的思考。通过自己的实践,能够自主总结出游记的三要素,也是在他们的画卷与文案中所呈现的——所至、所见、所感。打破了以往以概念的形式,由老师告知的方式给学生明确概念,而是通过自己实践总结所得。在几个小组分享的过程中,同学们集思广益、互为补充,我们收获了一个更加丰富的丽江,囊括了丽江的自然风光、人文风情、历史底蕴、民风民俗、文物古迹及当代风貌。

二、通过实践活动,培养高阶思维

高阶思维是指学习者在一定的学习情境中迁移应用所学知识,通过个人或与同伴合作完成相应任务或在解决较为复杂问题时,所表现出的高层次认知水平的心智活动。高阶思维的六个层次分别是识记、理解、应用、分析、评价和创造,其中前三个类别处于思维的较低水平,被认为是“低阶思维”,后三个类别处于思维的较高水平,被认为是“高阶思维”。

在进行《水浒传》整本书阅读时,我们开展多样的读书活动,丰富、拓展名著阅读。活动主要分为三个部分:其一,“浒”王高光时刻;其二,“浒”王人物思辨;“、其三,浒”王知识竞赛。通过为期一个学期的时间进行阅读名著,写读书笔记,分享汇报,知识竞赛等多个活动,用积分制进行阶段性评价及过程性评价,而非以往的一锤定音,希望学生在阅读中不断思考、思辨。学生在一系列活动中梳理了天罡星36位英雄逼上梁山的不同原因,每位人物的高光时刻及人生落幕的结局;也对这些草莽英雄进行了思辨与探究,打破了原有的概念化、脸谱化,非黑即白的人物认知,而是通过人物思辨学习了圆形人物的概念,对人物有一个更饱满的认识;同时我们也对“招安”问题展开了交流与探讨,引导走向思维深度,训练思维张力。

兴致所至之时,有一位同学为其中一个人物,撰写了一篇评书,用说书人的口吻,评论了他心中的水浒英雄。在本次学科活动中,无论是对水浒人物的分析、评价,还是为人物创作撰写评书,都是我们在培养学生语文学科高阶思维的一次尝试。

学习《我的叔叔于勒》这篇课文时,我们通过两幕课本剧展演活动,让学生深入理解小说的“于勒”这一可悲、可叹、可悯的人物形象以及理解了那个金钱决定亲情的时代,以及金钱与人性之间的冲突。

第一幕:表演菲利普一家在船上遇见穷苦的水手于勒叔叔。

第二幕:表演 “我”的父母和家人在船上遇到的不是穷人“于勒叔叔”,而是百万富翁“于勒”。

表2剧中人访谈活动——“看”与“被看”

采访问题1 | “我”的父母这样的成年人怎样“看”于勒叔叔? |

采访问题2 | “我”怎样看父母这样“看”于勒叔叔? |

采访问题3 | 本篇小说作者莫泊桑怎样“看”人物与时代的关系? |

采访问题4 | “我们”又是怎样“看”现实生活中“于勒叔叔”这样的穷人的? |

通过学生置身课本剧,化身人物“原型”,充分感知小人物的总总不尽如人意的生活,在时代背景下的艰难,从而并没有仅仅停留在“金钱至上”这一个主题上,而是产生了多元理解,菲利普夫妇的“以钱论人”,绝非仅仅是个人的道德缺陷,而是生活所迫。文本中小菲利普儿童视角默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”作者通过儿童的视角在呼唤亲情的回归,或者是在拜金主义盛行的时代,给人们一丝渺远的希望。在金钱与亲情的天平上,期待有所变化,即使小人物的悲剧不能避免,人道主义的回归也能给人们带来些许慰藉。通过课本剧学科活动的实践,学生置身情境,演绎人物形象,从而对人物与主题进行深度分析、评价。

三、综合学科任务,促进深度学习

《义务教育语文课程标准》(2022年版)提出“核心素养是学生通过课程学习逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力,是课程育人价值的集中体现。义务教育语文课程培养的核心素养,是学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现。”[4]

依据“文学阅读与创意表达”这一发展型学习任务群的设置要求,八上第三单元《唐诗五首》的学习要引导学生在语文实践活动中“感受文学语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验”,让学生在语文实践活动中“感受文学语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验”,让学生“通过朗读、概括、讲述等方式,表达对作品的理解”,“通过口头或书面的方式,向他人推荐中华优秀传统文化经典作品”。 [5]

由此,我们为这一单元设计的主题是“览唐诗风骨,绘盛世山川”。通过小组合作的学习方式,开展唐诗诵读,知人论世,绘景析情,小组合作绘画,并解读画面所呈现的作者的诗情与胸襟。学习目标指向是感受诗歌的情景交融之美,在画意与诗情的叠合中赏析诗人的妙笔匠心,并完整表达出自己的情感体验。

图2学生作品示例——唐诗诗画汇报

表3综合性学科实践活动设计模型

1有挑战的任务 | 从有意义的问题、需要解决的难题入手,提供背景材料,设置真是情境,布置综合性任务、工具及评价标准。 |

2持续性的探究 | 学生深入学习,提出问题,寻找解决问题的方法,持续探究。 |

3团队合作与支持 | 鼓励自主组队,明确分工合作,团队合作学习,共同完成学科实践活动。 |

4过程性反思 | 做中学,学并反思,探究方法的有效性,想办法解决实践中遇到的困难。 |

5产出活动作品 | 学生能够产出本团队的作品或成果,并能有效通过讲解或展览展示作品。 |

小结 | 由“我讲——他听”到“他做——我听” |

在综合性学科活动中,学生从做中学,从同伴中学,从反思中学。整个唐诗单元的学习,学生完成了由诵读记忆到理解、运用、分析、评价、创造的过程,重塑了学生的学习观。

在学习评价方面,依据语文课程评价中过程性评价原则,发挥多元评价主体的积极作用,综合运用多种评价方式,我们设计了自评-他评-教师评的评价量表及评价标准,帮助学生寻找持续提升的着力点。语文学科具有实践性、综合性、丰富性、深刻性等特点,在《唐诗五首》综合性的学习实践中,培育学生的学科素养,文化自信、语言运用、思维能力、审美创造。

表4“览唐诗风骨,绘盛世山川”——诗画汇报评分标准

项目 | 项目说明 | 层级及得分说明 | 自评得分 | 他评得分 | 教师评分 | |

绘画 | 构图完整且合理,线条自然流畅,色彩搭配和和谐有美感,有表现力,能有效表达诗歌主题和作者情感。 | A级(8~10) | ||||

讲解 30分 | 内容理解 | 能够准确理解诗歌的内容,把握诗意,能够有声有色地讲解再现诗歌的风物景观之美。 | A级(8~10) | |||

画面想象 | 能够合理想象诗歌画面,品味唐诗绘景之美,品析画意与诗情的叠合。 | A级(8~10) | ||||

情感主旨 | 理解景情关系,知人论世,把握作者情感与作品主旨。 | A级(8~10) | ||||

台风与表达 10分 | 吐字清晰,表达自然流畅,声情并茂,举止大方得体,能够准确传达作品的内涵。 | A级(8~10) | ||||

总分50分 | ||||||

四、提出驱动问题,引起思维激荡

驱动型问题是指有挑战性的、有趣的、开放式的,指向学习目标的、促进深度思考的,与现实世界有关联的,具备探究可行性的一个简短的问题。《追求理解的教学设计》这本书中提出“如果教师讲到它,学生就理解它,那么在教学中讲得越多,学生学得也越多。这是一种错误的逻辑,是将教学与结果相混淆,就像把种植与产量或者营销与销售相混淆一样。”“理解永远不能通过‘灌输’实现。”[6]

因此,我们需要在学科大概念背景下,提出驱动型问题,或者设计趣味任务,且该任务在学生的最近发展区内,也能引起学生的探究兴趣。同时《追求理解的教学设计》这本书中也提到“在真实评估中我们必须确保为学习者呈现一个真正的问题”。“测试者必须独立思考需要哪些知识和技能来解决实际问题。”[7]

在鲁迅的《故乡》这一课,我们提出了一个驱动型问题,“破案:灰堆里埋着的十多个碗碟,到底是谁藏的,课文依据是什么。”学生对这个问题很感兴趣,有的依据文章的蛛丝马迹来破案,有的通过时间轴来排除,还有通过人物对话来判断,还有化身福尔摩斯的学生,通过课文不在场证明的线索进行逐一排查。

比如每天都来“我”家,顺便顺走东西的杨二嫂,二十年间由安分守己“终日坐着”的“豆腐西施”变成了二十年后尖酸刻薄的形象,她完有“作案动机”。又如通过少年闰土与中年闰土在外貌、动作、语言、以及对“我”,对生活的态度的对比中,我们看到了饱经风霜、苦不堪言、悲苦无奈的中年闰土。在这段时间里,闰土可以随时进入厨房,所以他有“作案时间”。二十年间是什么让闰土发生了这样的变化呢?多子饥荒苛税兵匪官绅,农村经济衰败,农民生活的贫困,封建传统观念毒害。在帝国主义扶持下,军阀连年混战,苛捐杂税,强抢豪夺,我国农村自给自足的经济基础逐渐破产。

鲁迅笔下的人物都是丰满的,即使闰土偷窃碗碟,鲁迅先生也仍然同情这个童年的玩伴、中年的“木偶人”,这是这“厚障壁”越发地根深蒂固了。少年闰土的毁灭让鲁迅先生更渴望寻求一种出路,无路可走时的探路。

问题的答案并没有问题本身重要,重要的是随着这个问题的解决,学生深入阅读了文本,在“破案”的过程中,完成了对小说三要素的学习,即人物、情节、环境,为我们进一步探究小说主题做好了铺垫。该任务的设计并没有停留在热闹与娱乐上,而是关注了文体的本质和引起学生思维的激荡。

在这个过程中,问题变得比任何答案都更为重要。问题的答案并不是唯一的,以不同的方法对问题进行探讨所产生的合理结果才是更重要的。老师需要做的是认真倾听,平等地肯定每一位成员探究的结果,鼓励学生表达自己。

五、学科活动设计与实施的反思

(一)通过学科活动实践,培育语文核心素养

1.文化自信

通过“我为丽江代言”的课堂实践活动,学生们由点到面,由感性到理性深入认识了丽江这座城市,以及纳西族文化、东巴象形文字。越是民族的,越是世界的。学生们跟随“一滴水”的视角游览丽江,跟作者一同热爱并赞美这座美丽的古城。了解纳西族的历史传统与“水”文化,并产生更深入的思考。

2.语言运用

在唐诗单元学科实践活动中,通过讲解与汇报小组的学习成果,以及文本细读与品味语言,同学们进行了丰富的语言实践,能够准确理解诗歌的内容,把握诗意,能够有声有色地讲解再现诗歌的风物景观之美。

3.思维能力

语文思维品质需要着重培养分析、综合与评价三种能力。学科实践活动的设计与实施,必须持续关注这三项能力的培养。学生在《水浒传》名著阅读学科实践活动中,打破了对草莽英雄非黑即白的脸谱化认识,而是对人物进行了思辨性分析。在《我的叔叔于勒》课本剧展演中,学生理解到小人物的悲剧意义,金钱至上的时代背景下,小人物的悲剧意义,以及对人性的审视和对亲情、人道主义的呼唤。

4.审美创造

学生能够感受作品主题意蕴,欣赏唐诗风骨,创作并绘画作品等,逐步培养了感受美、创造美的能力。

(二)以学生为学习主体,活动收获与生长点

在学科实践活动中,学生有一个角色感和对象感,而可见的学习成果,可以衡量、可以改进,一个单元之后有一个整合的成果,是学生成长进步的阶梯,可以作为日常教学的补充。

评价量表应当提前出现,让学生依据评价量表进行任务活动,而且评价主体应当多元化。在实践活动中反思交流,我学到了什么,我如何学到的,我遇到了哪些困难和挑战,下次应该做哪些调整。

学科实践活动具有情境性、实践性、综合性,能够激活学生已有的知识结构和相关经验,帮助学生建构知识体系,促进学生深度学习,培育学科素养。从做中学,从同伴中学,从反思中学,锻炼学生的元认知能力,培养会学习的学习者。

参考文献:

[1] [2] [4] [5]教育部:义务教育语文课程标准(2022版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:19、46、4、14.

[3]北京市教育科学研究院:北京市义务教育语文学科教学指导意见[S].北京:2022:2.

[6][7]格兰特·维金斯[美]、杰伊·麦克泰格[美].追求理解的教学设计(第二版)[S].华东师范大学出版社,2017:225、174.